ラーメンの試作におすすめの醤油セット

職人醤油 No.

理想のラーメンに近づくための最初の一歩

「うま味の強い醤油はどれですか?」

ラーメン用の醤油をお探しの方から、よくいただくご質問です。正直言って、職人醤油で扱っている醤油は、どれも基本的に「うま味が強い」醤油ばかり。なぜなら、日本各地の小さな蔵元が、原材料にもこだわり、手間と時間を惜しまず仕込んでいるからです。つまり、うま味というベースはすでにしっかりとあると思っていただいて大丈夫です。

某有名ラーメン店主さんに伺った、自分の理想のラーメンに近づくために大切な事。それは、まずはかえしを作らずに、スープにそのまま醤油を合わせて味をみてみる。醤油それぞれの個性を知ることから始めるのが大事。そして、一気にいろんな醤油を混ぜないこと。混ぜすぎると個性がぼやけてしまうから、まずは気に入った1本をしっかり活かすようにする。一つのきっかけの醤油をみつけて、何が足りないかを合わせていく。たしかに、職人醤油の醤油はどれも完成された味。混ぜてしまうのはもったいないと思います。実際、何度もご来店いただく方からも「この醤油は単体で使った方が美味しかった」という声もいただいています。

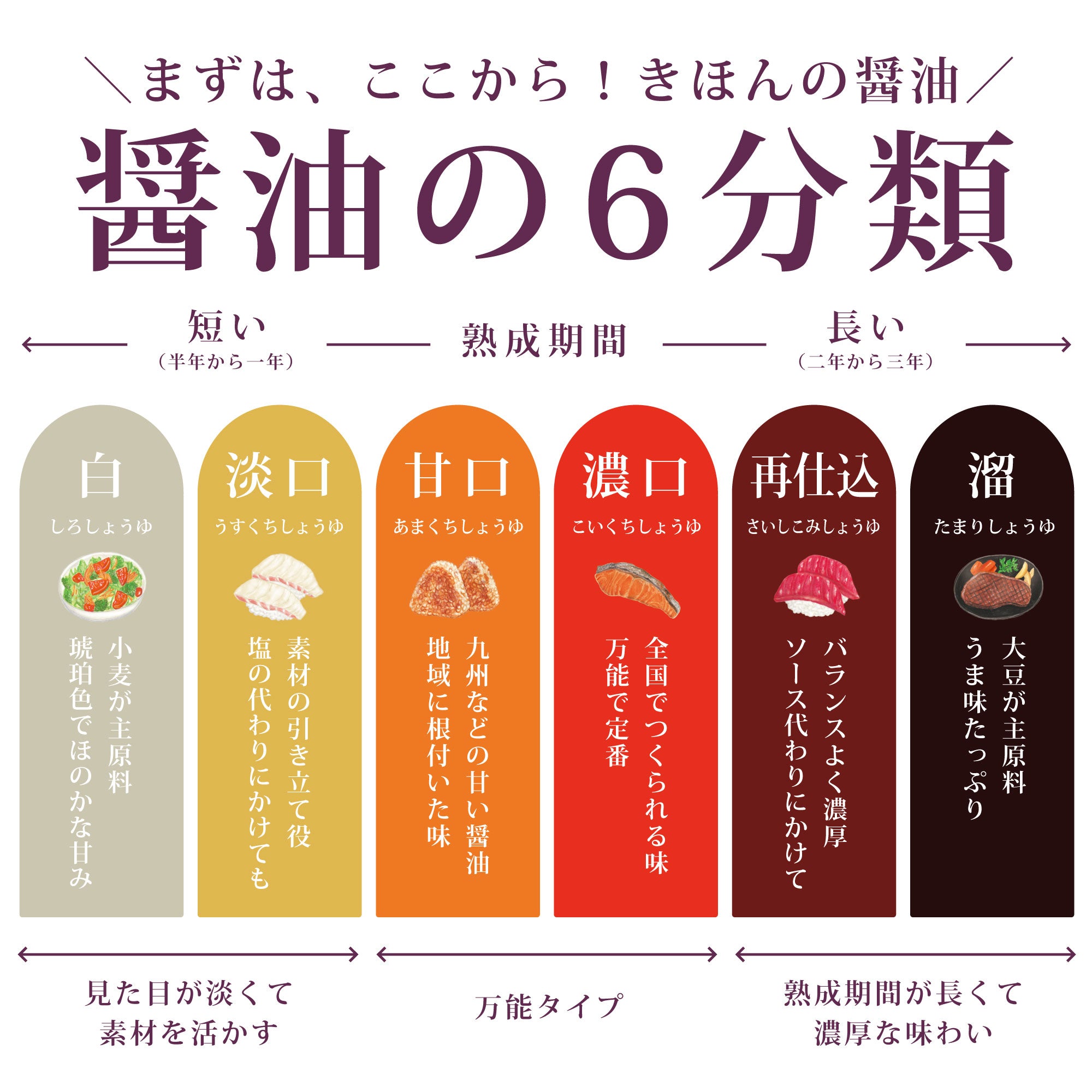

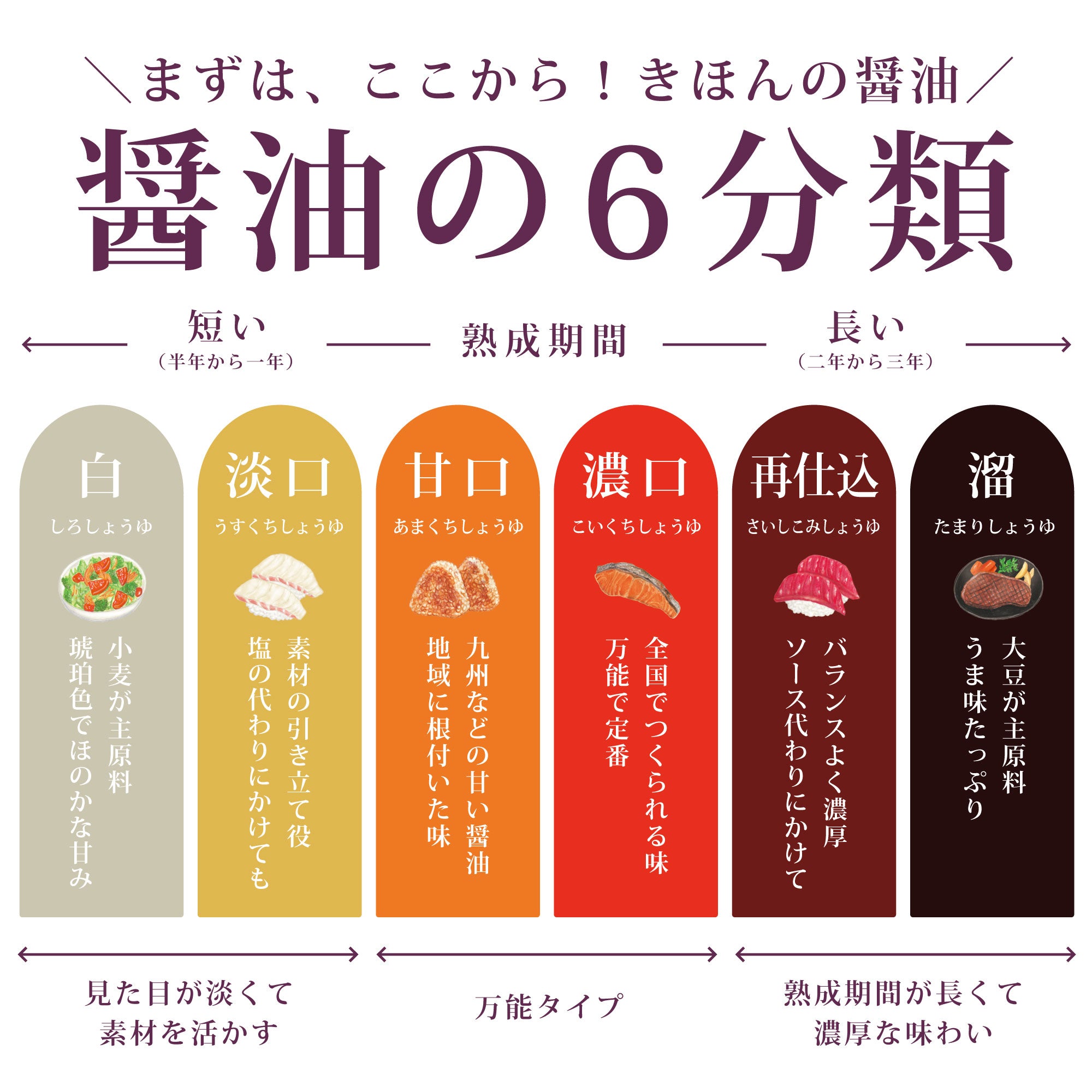

醤油の基本、知っていますか?

まずは、醤油の種類について簡単にご紹介。醤油は5つに分類されていて、白醤油、淡口醤油、濃口醤油、再仕込醤油、溜醤油の5種類です。(職人醤油では独自に甘口醤油を加え、6つに分類しています)これらの違いは、仕込みの期間や発酵の仕方、使う原材料などによるもの。だからこそ、それぞれに色・塩分・味わいが異なり、使い分ける楽しさがあるのです。

日本で生産される醤油のうち、約8割を占めるのが濃口醤油です。うま味・甘み・香りのバランスが絶妙で、どんな料理にも合う万能タイプです。白醤油と淡口醤油は、仕込み期間が短いため、色が淡く、味わいもあっさりしています。再仕込醤油と溜醤油は、仕込み期間が長く、原材料も多い。そのため、色が濃く、うま味も力強く仕上がります。白醤油と溜醤油では全く異なる特徴を持つ醤油ですので、まずはこの幅広い醤油の世界を体験してみてください。

ちなみに、上記の写真は白醤油から溜醤油までの実際の醤油を撮影したものです。色の違いに驚かれる方も多いのではないでしょうか。

まろやかな白醤油を目指しています

醤油の中でもっとも色の淡い、琥珀色をした白醤油。醤油というと大豆のイメージが強いかもしれませんが、実は醤油の成分の中で、大豆は主に「うま味」を担当し、小麦は「甘み」と「香り」を生み出しています。濃口醤油は、この「うま味」と「甘み・香り」のバランスが絶妙にとれていますが、白醤油は大豆はほんの少し、ほぼ小麦からできているため、醤油らしい深い味わいはあまり感じられず、小麦特有の甘みや香り、そして塩気がメインになっています。

「伊勢蔵白醤油」は、色をできる限り淡く仕上げるため、大豆は外側を約8%削ったものを使用し、全体の中でも約10%に抑えています。炒って浸漬させたあと、小麦と大豆を一緒に蒸し、木桶で約3ヶ月間かけて熟成させます。諸味は、他の醤油に比べてパラパラしているのが特徴。そのため搾るときには、木桶からスコップですくい出し、1枚ずつ布に包んで手で広げるという、とても手間のかかる作業が行われます。この諸味には糖分が多く含まれており、甘みとうま味がしっかり。そして華やかな香りが重なって、「伊勢蔵白醤油」ならではの個性が生まれているのです。

実はこの白醤油、2024年冬にリニューアルされました。伊勢蔵ではもともと、白醤油特有の美しい色調を守るため、先代の代から琺瑯タンクを使って仕込んできました。しかし5代目・式井一博さんは、「伊勢蔵の味は木桶にある」という信念から、白醤油も木桶で仕込むことを決意。2024年10月に初めての仕込みが行われ、12月には初しぼりを迎えました。

どちらかというと、醤油ラーメンよりも塩ラーメンに使用されることが多い傾向があります。白醤油特有の香りと甘みが加わることで、塩だけでは出せないうま味が生まれるのです。また、濃口や再仕込、溜醤油だけでは少し物足りない…そんなときにも、かえしに少量加えてみてください。色合いをそのままに、風味がぐっと増しますよ

有機JAS認定の白醤油

JAS有機認証の小麦と大豆を使った、白醤油の中でも特に丁寧に仕込まれた1本。一般的な白醤油は熟成期間が短いのに対し、七福醸造では半年〜1年という長期熟成が特徴。発酵に使うのは、24時間温度管理された冷蔵施設の深層発酵タンク。タンク内は年間を通じて約15℃に保たれ、発酵を抑えることで白醤油ならではの透明感ある琥珀色を守りながら、ゆっくりと熟成させていきます。定期的に下部の液を上部から注ぎ直す「汲みかけ」も行われ、発酵のムラを防いでいます。そして、七福醸造には圧搾機がありません。諸味がそのまま滴る一番搾りと、塩水を加えて数か月置いてから滴る二番搾りだけが醤油になります。搾れば醤油は出てきますが良い部分だけを使いたいという思いで、残った諸味は家畜の飼料になるそうです。また、加熱殺菌を行わないので酵素が生きています。香りは穏やかで、上品な甘みとうま味が際立つ味わいです。

貝類や鶏のスープなど、素材の風味を引き立てたい場合は、「有機白醤油」を使ってみてください。透明感のある繊細な塩気と上品なうま味が、スープの風味を最大限に引き立ててくれます。

国産大豆・小麦を使った正統派の淡口

いわゆる関西の正統派の淡口醤油で、淡いきれいな色合いですっきりとしたキレを感じます。淡口醤油(うすくちしょうゆ)は、名前の通り色が淡いのが特徴ですが、実は塩分は濃口醤油よりもちょっと高めなのです。そのため、「薄口」という字は使いません。濃口醤油と同じく、大豆と小麦を1:1で使っているので、醤油らしい味のバランスはしっかりしています。ただ、熟成期間は短いので、色も味もあっさりとしています。

この淡口醤油をつくる末廣醤油は、播磨平野の最北、兵庫県龍野市にあります。瀬戸内海特有の穏やかな気候に恵まれ、多くの緑の残る自然豊かな景色を有する街で、街の中央を流れる揖保川は夏に多くの鮎が上がる清流として知られています。そしてその伏流水は、醤油づくりに最も適した鉄分の少ない「軟水」。この水を使うことで、淡口醤油の美しい色とやさしい味わいが生まれます。

香りが穏やかで、スープの色を明るく保ちながら、程よい塩味があるため、彩り良くキレのある味わいに仕上げたいときにぴったりです。醤油のうま味は感じるけれど、主張せずにスープの引き立て役に徹してくれます。

色は淡いままでしっかり味に

一般的な淡口醤油は、色を淡く仕上げ、塩分を高めにすることで素材を引き立てるすっきり味が特徴です。しかし、片上醤油はちょっと違います。淡口醤油では珍しい木桶仕込み。淡口醤油の定義に入るギリギリの色を保ちながら、うま味は最大限に高めるというアプローチ。そのため、他の淡口醤油と比べると色はやや濃い目。しっかりと塩気も感じますが、それを上回る強いうま味とパンチがあり、一口で「おっ」と感じる、力強さがあります。

どちらかというと、色も濃く味わいもしっかりなので、かけて使う淡口醤油としておすすめしていますが、そこがラーメンのかえしにはぴったりだと思っています。淡口醤油と濃口醤油の中間的な味わいを求める方には、絶妙なバランスかもしれません。ただし、濃口醤油よりも塩分が高いため、使用量には注意が必要です。

桶仕込の国産有機JAS認証醤油

日本で生産される醤油のうち、約8割を占めるのが濃口醤油でいわゆる「普通の醤油」として多くの家庭で使われています。濃口醤油は、大豆と小麦が1:1の割合。「醤油=大豆」というイメージが強いかもしれませんが、この2つの原料にはそれぞれの役割があります。大豆は主に「うま味」を、小麦は「甘み」と「香り」を生み出しています。このうま味と甘み・香りのバランスがとてもよく取れているのが濃口醤油の魅力です。

足立醸造は、全ての醤油を木桶で仕込んでいます。使用しているのは、日本の大豆生産量のわずか0.46%しかない貴重な国産有機丸大豆。そこに、有機小麦、赤穂の海水塩、北播磨の清流・杉原川の伏流水を加え、吉野杉の木桶で1年〜1年半、じっくり熟成させています。

この醤油は、うま味がしっかり、でも色は明るく、塩分は控えめ。そのため、口当たりはやさしく、どこか丸みのある味わい。けれど、香りの強さが、その優しさに芯を与えてくれています。ブレンドして使う場合は、優しい味わいが消されないようにした方が、この醤油の個性が活かされると思います。

昔ながらの麹葢仕込みだから幻の醤

全国的にも数が少なくなった、麹蓋を使った伝統的な製法を守り続ける、富山県の畑醸造。仕込みは、北陸で最も寒く、水と空気が澄みきる1月〜3月のみ。その麹づくりの場は、なんとレンガ造りの麹室。このレンガが呼吸することで、外気が氷点下に下がるような寒い日でも、麹への影響をやわらげてくれます。

原材料は、地元富山県小矢部市の大豆と富山県高岡市の小麦、沖縄の塩シママース。こまめな櫂入れ(撹拌作業)を行いながら、自然の気候にまかせ、ゆっくりと3年熟成させることで、大豆の甘み・小麦の香ばしさ・塩のうま味が凝縮されたうま味の強い醤油に仕上がります。そして、搾りの工程にも特徴があります。まずは1週間、諸味が自重で自然に滴るのを待ち、そのあとごくわずかにだけ圧力をかけるというやり方。これは、丸大豆に含まれる油分まで無理に搾らないため。強い圧力をかけてしまうと、油臭さまで出てしまうからです。だからこそ「幻醤」は、凝縮されたうま味とすっきりさを併せ持つ、唯一無二の存在感なのです。塩分は濃口醤油の中でもやや高めの20%。ところが、口に含んだ瞬間、「しょっぱい」より先にうま味がやってきます。単なる濃さではなく、後味がすっきりとしてキレがあり、クセのない純粋な醤油の香りが広がります。

この醤油らしい正統派の香りと、力強いうま味。ほとんどのラーメン屋さんが「この醤油は他とブレンドしたくない。これ1本で十分においしいラーメンができる」と言ってくれます。 特に、鶏ベースのスープの方からの信頼が厚い醤油です。

火入れをしていない生の再仕込み

濃口醤油は麹に塩水を加えて仕込みますが、再仕込醤油は塩水の代わりに濃口醤油を加えて仕込みます。つまり、醤油で醤油をつくるのです。この贅沢な仕込み方法によって、塩分は控えめながら、うま味は格段に濃厚に、色合いは濃く仕上がります。時間も手間もかかりますが、その分だけ、蔵の個性や職人の感覚が色濃く反映されるのも、再仕込醤油ならではの魅力です。

この「金笛 再仕込生醤油」は、国産丸大豆・小麦・天日塩を原料とし、丁寧に麹を仕込んだ後、塩水の代わりに2年熟成の生醤油を使って3年かけて熟成させています。濃厚なうま味と蔵独特の深い香りが特徴で、当店のラインナップの中で最もキレのある醤油です。香りを嗅ぐと、まるで蔵の空気そのものが伝わってくるような奥深さを感じます。そして、口に含むと、濃厚なうま味と、火入れをしていない、なま醤油ならではの豊かな風味が広がります。

特に、煮干しや動物系などパンチのあるスープの方から信頼が厚い醤油です。スープに負けない芯の通った力強さと、木桶仕込みならではの深い香りが、どこかクセになるような個性を醸してくれます。

発酵の奥深さを実感できる醤油

長野県松本市にある大久保醸造店。小さな蔵だからこそできる、原料と環境への徹底したこだわりがあります。原材料置き場には、品種・産地・等級まで明記された、大豆・小麦・食塩・米が山積みになっています。長野県産大豆の「つぶほまれ」「ギンレイ」「タチナガハ」、青森県産「オクシロメ」「リュウホウ」、新潟県産「エンレイ」をはじめ、岐阜・石川・山形などの等級モノ銘柄がぎっしり。塩は沖縄の「シママース」です。醤油づくりの主役は微生物といわれます。乳酸菌や酵母菌といったプラスの働きをしてくれるものがいる一方で、マイナスの働きをする雑菌がいることも事実です。大久保さんは桶の内側に住み着く微生物が大切という見解で、それ以外の場所は徹底的に清潔を保っています。桶の外側には漆を塗って、蔵の壁と床下には大量の炭を埋め込み、湿気がたまらない工夫をしています。

「甘露醤油」は、1年熟成させた諸味に、もう一度麹を加え熟成。さらに自家製の甘酒をプラスして3年の長期熟成を経て完成します。砂糖のような甘さではなく、米由来のやわらかな甘み。とろっとしたコクと、ふわりと香る発酵の奥行きを感じます。先に紹介した、「金笛再仕込生醤油」ほどの香りの強さではないですが、この「甘露醤油」にしかない奥深い香りと味の個性が、存在感をしっかりと示してくれます。「独特の香りが、スープの立体感を出してくれる」そんなイメージ。

特に、煮干しや濃厚な鶏などパンチのあるスープの方から信頼が厚い醤油です。

グルテンフリーでとにかく濃厚

溜醤油は、一般的な醤油とは原材料も製法もまったく異なります。一般的な濃口醤油が「大豆:小麦=1:1」なのに対して、溜醤油は大豆の比率が多く仕込み水が少ないのが特徴です。そのため、どろっと濃厚で醤油の中でもトップクラスのうま味を誇ります。そして、熟成期間は2~3年と長く、時間をかけてつくられます。仕込み方法も独特です。大豆に麹をつけて味噌玉をつくり、重石をしてじっくり熟成。水分が少ないため、他の醤油のように「攪拌」ができません。そのため、木桶の中には筒が仕込まれていて、そこに自然とたまってくる液体を柄杓でくみ上げ、石の上からかけ戻す「汲みかけ」という作業を行います。この「汲みかけ」は、溜醤油にとって欠かせない、重要な工程です。

よく、「九州の甘くてとろっとした醤油=溜醤油」と思われることもありますが、実はそれは別もの。溜醤油の主な産地は中部地方で、塩分濃度は濃口醤油と同程度。決して甘い醤油ではありません。ただ、その濃厚なうま味を、味覚として「甘さ」と感じる方もいらっしゃいます。これは砂糖のような甘さとは違う、素材の奥にあるまろやかさのようなものかもしれません。

「尾張のたまり」は、愛知県産の丸大豆と塩のみで仕込み、杉桶で3年熟成。仕込みの塩水はごくわずか。だからこそ、うま味がぎゅっと凝縮されています。うま味成分の指標とされる「全窒素分」は、なんと3.0%。これは、通常の濃口醤油の約1.5~2倍にあたります。濃厚なコクと深い味わい、そして長期熟成ならではの、角のとれたまろやかさが広がります。正統派の醤油らしい香ばしさもあり、味の芯がぶれません。

その存在感の強さから、ベースの醤油として使うよりも、濃口醤油に少量をプラスする使い方をされる方が多く、「ほんの少し加えるだけで、スープの雰囲気がガラッと変わる」そんな声をいただきます。ただし、尾張のたまりは生産量が限られているため、業務用には対応できません。「この醤油じゃないと出せない味がある」と、個人用に購入されるラーメン職人の方もいるほどの逸品です。ただし、ご注意いただきたい点が1つ。うま味は複雑で深みが増しますが、スープの色は濃くなります。色合いを重視される場合は、控えめにお使いください。

圧搾タイプの溜醤油がスープを底上

山川醸造の溜醤油は2種類あります。どちらも木桶で2年熟成させ、国産大豆と塩のみを使用した十水仕込みです。原材料も工程も全く同じですが、大きく異なるのは搾り方、「生引き」か「圧搾」かという点です。

溜醤油の木桶の下部には、注ぎ口がついています。「生引き」とは、木桶の底に溜まった醤油をその注ぎ口から自然に抽出することで、ぽたぽた・・・としか出てこないため、1年以上かけてひきだします。生引きが終わると、蔵人が木桶の中に入り、スコップで固く重い諸味を掘り出します。この諸味は溜醤油特有のもので、水分が少ないことから「味噌」と呼ばれていますが、一般的な味噌とは全くの別物です。掘り出した諸味は「味噌切り機」で数ミリの厚さにスライスし、厚手の布で包んで積み重ね、じっくりと圧搾していきます。時間をかけて丁寧に搾ることで、雑味の混入を防ぎます。一桶分の諸味を搾り終えるまでに、約2ヶ月を要します。

「みのび」は圧搾タイプの溜醤油。2025年には、国産大豆と塩のみで仕込んだグルテンフリー仕様へとリニューアルされました。以前の「みのび」は五分仕込みで、とろみもかなり強めでしたが、現在は十水仕込みに変わり、程よいとろっと感に。香りは控えめになったものの、独特の風味は健在で、大豆のやさしい甘さがより引き立つ味わいになりました。まろやかな塩気と甘み、そしてコクがスープに深みを与え、最後まで飲み干したくなる一杯に仕上がるはずです。醤油の主張がありつつも全体になじむ、そんな絶妙なバランスが光ります。

【魚醤】

能登の風土とうま味がぎゅっと

石川県・金沢から奥能登にかけて、古くから受け継がれてきた魚醤です。原材料はいたってシンプル、イカと食塩のみ。能登小木港特産のイカを使い、寒い冬の時期にイカの内臓と塩をよく混ぜ合わせ、タンクに漬け込みます。その後、2年という時間をかけて何度も攪拌を繰り返しながら、じっくりと熟成させていきます。このプロセスで、イカの内臓に含まれる消化酵素がたんぱく質を分解し、うま味成分であるアミノ酸へと変化していきます。この過程は、醤油づくりにも似ていますが、実際に数値で比較すると、醤油よりも多くのうま味成分が含まれています。 塩分濃度は醤油より高いものの、単なる塩気だけでなく、イカ特有の、濃厚で奥行きのあるコクが、この「いしり」の特徴です。

魚醤はラーメン屋さんも、醤油やスープの魚介とは別に、かえしにうま味をプラスするために入れている方が多いようです。 白醤油よりも、もっと強めにうま味をプラスしたい時にぜひお試しください。スープの魚介とは明らかに違う、「いしり」のガツっとしたうま味がプラスされるはずです。醤油よりも塩分が高いので、量にはご注意ください。でもそのぶん、少量でしっかり主張してくれる調味料です。

ちくわの老舗が挑んだくさくない魚醤

この魚醤、まったくくさくないのです。 「魚醤は香りがちょっと苦手…」という方、少なくないのではないでしょうか。実は私も、その一人でした。ですが、「えそ魚醤」だけは別。香りが気にならないうえ、うま味はしっかりと感じられるのです。たとえば、お湯で割るだけで、まるで貝だしのお吸い物のような、上品な香りと深いうま味がふわっと広がります。私は、夏になると「えそ魚醤」を水で割って、よく冷や汁のベースに使います。だしは「えそ魚醤」だけ。味噌との相性もよく、風味豊かに仕上がるのが気に入っています。

この「えそ魚醤」は、創業190年のヤマサちくわと、愛知の老舗醤油メーカー・イチビキが共同開発したもの。実はイチビキでも、かつてイワシで魚醤づくりに挑戦したことがあったのですが、どうしても特有の臭いを抑えるのが難しかったそうです。そこで、練り製品の原料として最高級とされる「えそ」を、ヤマサちくわで捌いた時点ですぐに塩漬けに。その工程によって、臭みをぐっと抑えることに成功。さらに、醤油の麹と乳酸菌・酵母菌を加えて発酵させることで、くさくない、うま味たっぷりの魚醤が生まれました。

香りが穏やかなので、「いしり」よりは控えめにうま味を重ねる感覚です。隠し味として、入れるか入れないかで味の奥行きに差が出ます。「ちょっとだけうま味を足したい」そんなときにこそ、この「えそ魚醤」、ぜひ使ってみてください。

【番外編】

「火入れ」も「濾過」もしていない「生揚醤油」

セット内容には入っていないのですが、ぜひおすすめしたい醤油があります。それは、「火入れ」も「濾過」もしていない「生揚醤油」です。こちらは、搾ったままの醤油をその場で瓶に詰めて販売している、店舗限定商品。オンラインでの販売はしておりません。というのも、この「生揚醤油」は、一切の加熱殺菌も濾過もしていないため、微生物が生きています。そのため、密閉状態で発酵が進みすぎて、まれにキャップが飛んでしまうことがあります。だからこそ、その場でお渡しできる店舗での販売に限らせていただいています。

そもそも「火入れ」とは、搾った生揚醤油に熱を加える工程のこと。殺菌をすると同時に、色を整え、こうばしい香りを醸し出してくれます。蔵元によって温度や時間、やり方はさまざまで、まさに腕の見せ所。この火入れの方法こそが、その蔵の味を決めるといっても過言ではありません。レシピは門外不出で、代々受け継がれる蔵の秘伝です。その「火入れ」をあえてしない「生揚醤油」は、使う人が一番香りを立たせることができる醤油とも言えます。たとえば、かえしをスープで割るときに少しだけ加えると、それだけでふわっと豊かな香りが立ち上がります。ベースに使うことももちろん可能ですが、まったく調整をされていない分、扱いには少しコツが必要。加熱の温度や時間、室温によっても味わいが変わるため、慣れていないと、1回目と2回目で仕上がりに差が出てしまいます。

もしご興味があれば、ぜひ前橋本店まで足をお運びください。

文:もーり(職人醤油)

オプションを選択