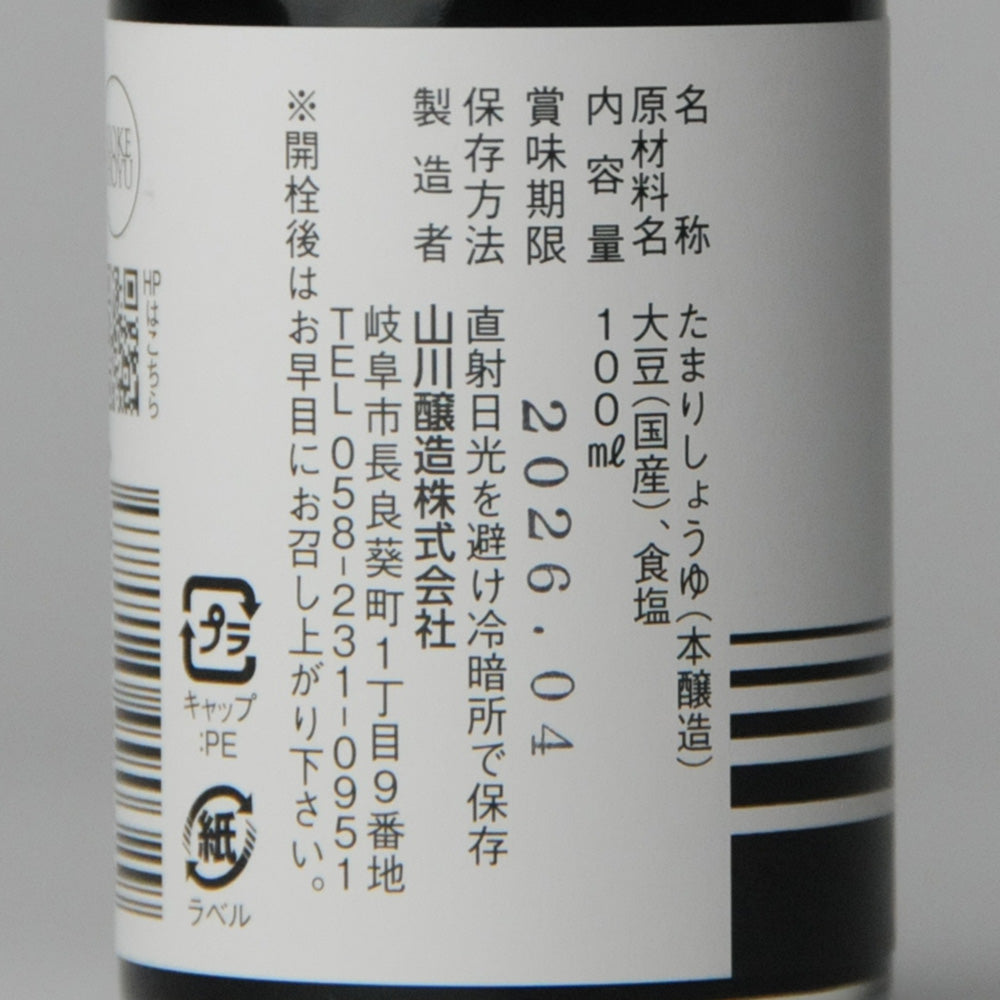

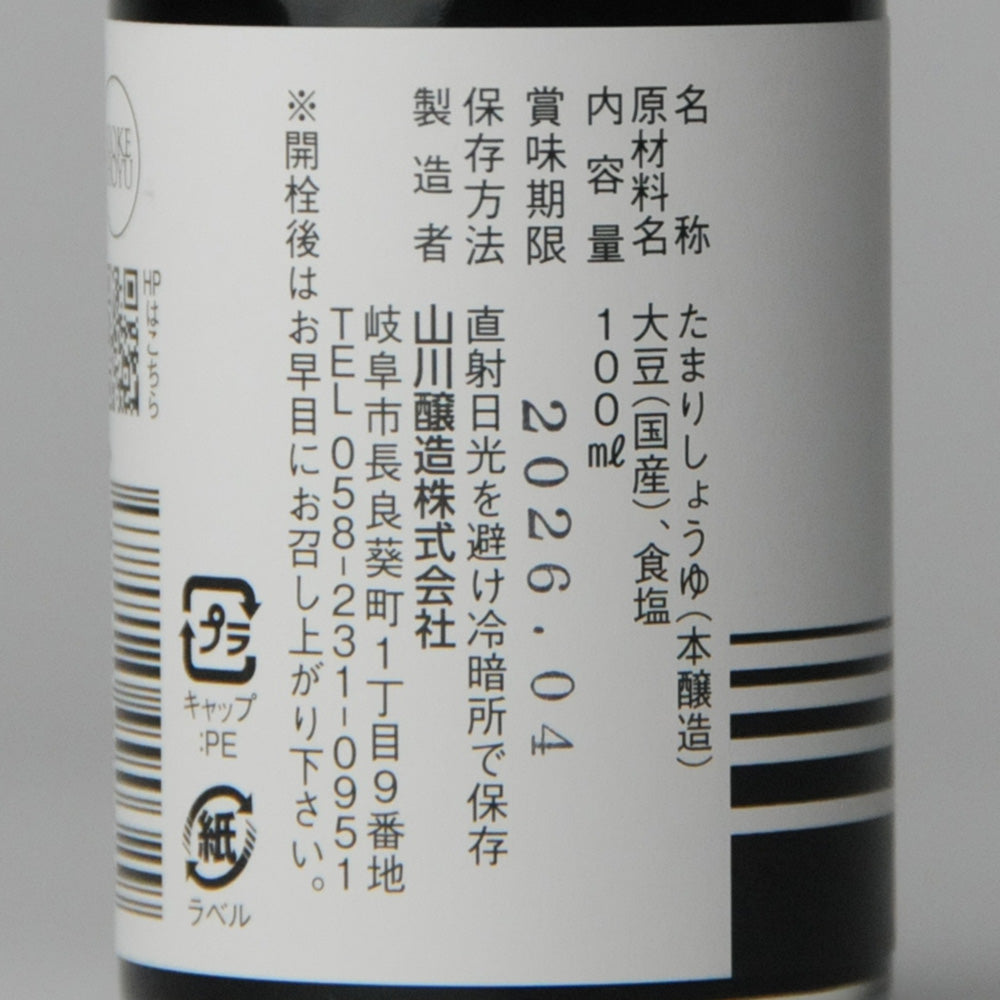

26.みのび100ml

個性的な香りと酸味が心地よい溜

職人醤油 No.26

仕込み水が少ない溜醤油

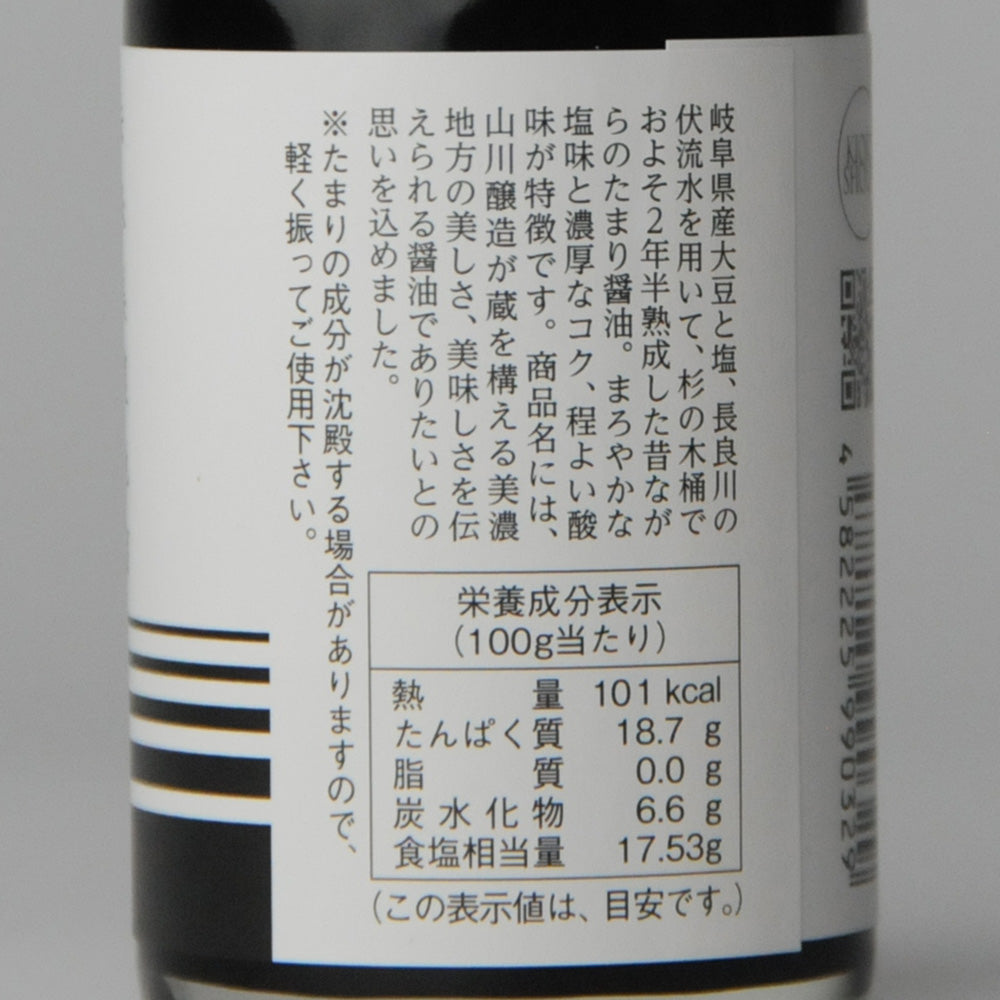

主に東海地方(愛知・岐阜・三重)で製造・消費されている溜醤油ですが、一般に多く出回っている濃口醤油と比較すると製法が異なります。

一般的な濃口醤油が大豆、小麦などからつくる麹の量に対して120%~130%程度の塩水で仕込むのに対して、溜醤油は50%~100%で仕込みます。味噌玉をつくって上から重石をするので、醤油の仕込みよりも味噌の仕込みに似ているかもしれません。

溜醤油は仕込み水が少ないため、攪拌(諸味をかき混ぜる作業)ができません。そのため、木桶の中に筒状の「えんとつ」と呼ばれるものを差し込みます。えんとつの下部には穴が開いており、この中に醤油が溜まっていく仕組みになっています。そして2年かけて、えんとつ内に溜まった醤油を長い柄杓ですくい上げ、重石の上から注ぐ「汲みかけ」作業を繰り返し行います。

生引きと圧搾

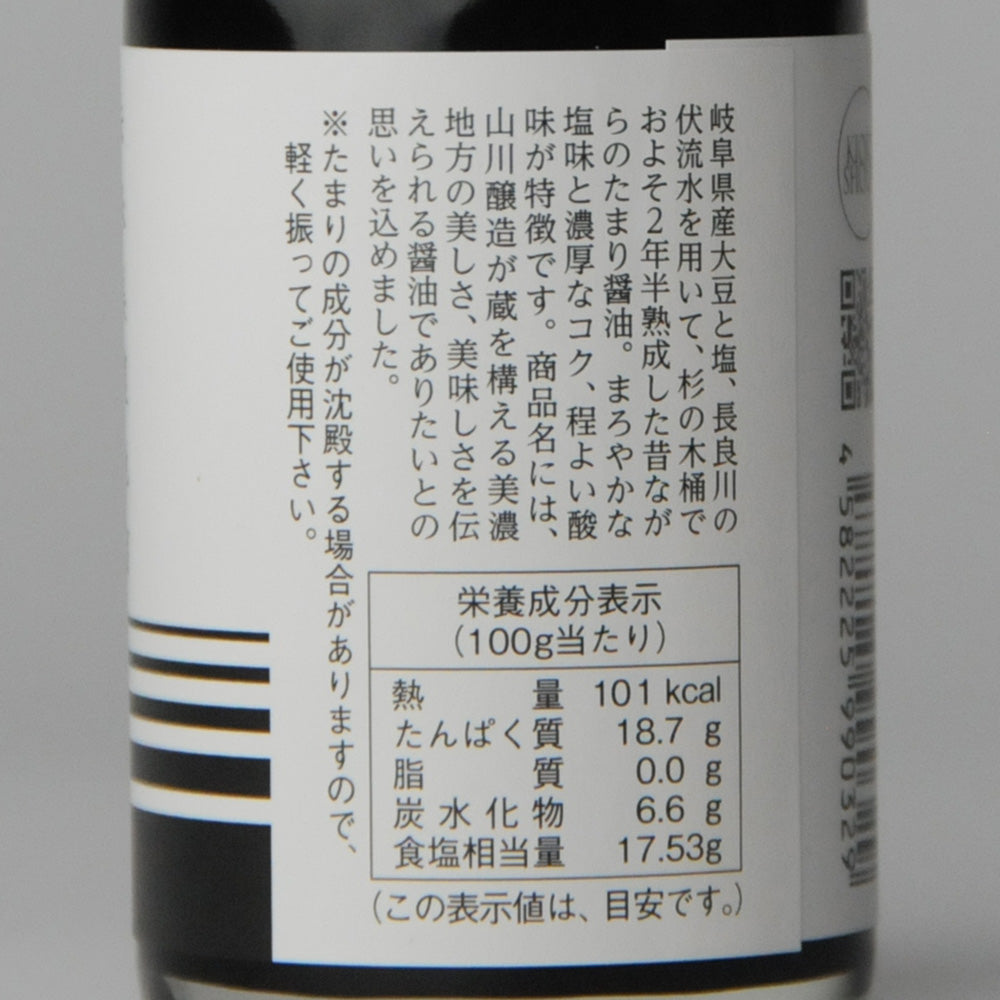

山川醸造には「長良」と「みのび」という2種類のグルテンフリーの溜醤油があります。いずれも木桶で2年熟成、仕込みは国産大豆と塩のみの十水仕込み。原材料も工程も全く同じですが、大きく異なるのは搾り方、「生引き」か「圧搾」かという点です。

溜醤油の木桶の下部には、注ぎ口がついています。「生引き」とは、木桶の底に溜まった醤油をその注ぎ口から自然に抽出することで、ぽたぽた・・・としか出てこないため、1年以上かけてひきだします。生引きが終わると、蔵人が木桶の中に入り、スコップで固く重い諸味を掘り出します。この諸味は溜醤油特有のもので、水分が少ないことから「味噌」と呼ばれていますが、一般的な味噌とは全くの別物です。掘り出した諸味は「味噌切り機」で数ミリの厚さにスライスし、厚手の布で包んで積み重ね、じっくりと圧搾していきます。時間をかけて丁寧に搾ることで、雑味の混入を防ぎます。一桶分の諸味を搾り終えるまでに、約2ヶ月を要します。

このような作業があるため、溜醤油を仕込む木桶は容量は同じでも、通常の桶と比べて縦が低く、幅が広く作られています。さらに、桶の側板も一般的なものより1cmほど厚く設計されています。仕込みの際には、桶の中に味噌玉を入れ、その上に布を敷き、石を一段積み重ねてから塩水を注ぐため、大きな圧力がかかります。その圧力に耐えるだけの強度が求められるのです。

「みのび」は圧搾タイプの溜醤油。2025年には、国産大豆と塩のみで仕込んだグルテンフリー仕様へとリニューアルされました。以前の「みのび」は五分仕込みで、とろみもかなり強めでしたが、現在は十水仕込みに変わり、程よいとろっと感に。香りは控えめになったものの、独特の風味は健在で、大豆のやさしい甘さがより引き立つ味わいになりました。

溜醤油の可能性を広げ続ける

4代目の山川華奈子さんは、子供のころから蔵に入るのが好きで、大きな木桶たちを見上げながら育ちました。

溜醤油は、他の醤油と比べ水分量が少ないため、「汲みかけ」や「味噌掘り」などの重労働が多い製法です。「たとえ自分には難しい作業でも、一度は全て自分の手で行いたい。自分自身がしっかり触れて理解していないと、正しく伝えることができないから。少しでも溜醤油をみなさんの記憶に刻み込みたい」と、華奈子さんは醤油づくりの作業にも積極的に取り組んでいます。

また、蔵のイベント「たまりや蔵開放」では、山川醸造の醤油や味噌を使用した飲食店のサンドイッチやスイーツの販売、木桶探検ツアー、溜醤油のワークショップなど、体験型イベントを開催し、溜醤油の可能性を広げています。

納豆通にこそ試してほしいみのびの実力

大豆のやさしい甘みと濃厚さ、とろっとした質感が魅力のみのびは、大粒納豆との相性が抜群です。たっぷりとかけると、納豆特有の発酵香をまろやかに包み込みながら、大豆の風味をぐっと引き立ててくれるので、納豆通の方におすすめです。

濃厚醤油でしっかり味に仕上げる

一般的な濃口醤油の2倍ものうま味が凝縮されているため、しぐれ煮など味をしっかり染み込ませたい料理におすすめです。他の醤油では表現できない独特な味わいをぜひお試しください。

また、ラーメン屋さんでも使用されていることが多く、まろやかな塩気と甘み、そしてコクがスープに深みを与え、最後まで飲み干したくなる一杯に仕上がるはずです。醤油の主張がありつつも全体になじむ、そんな絶妙なバランスが光ります。

オプションを選択