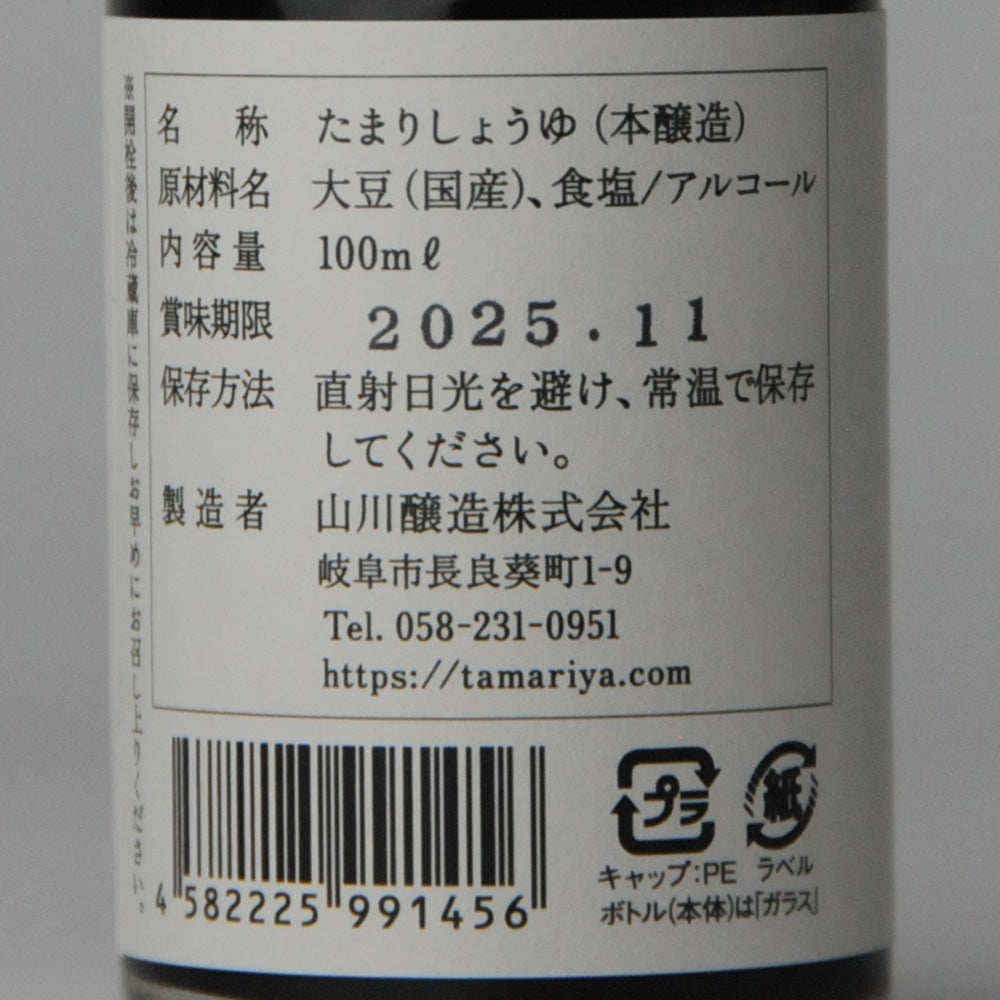

112. Nagara 100ml

Gluten-free soy sauce made with Jusui

Shokunin Shoyu No. 112

Tamotsu soy sauce made with less water

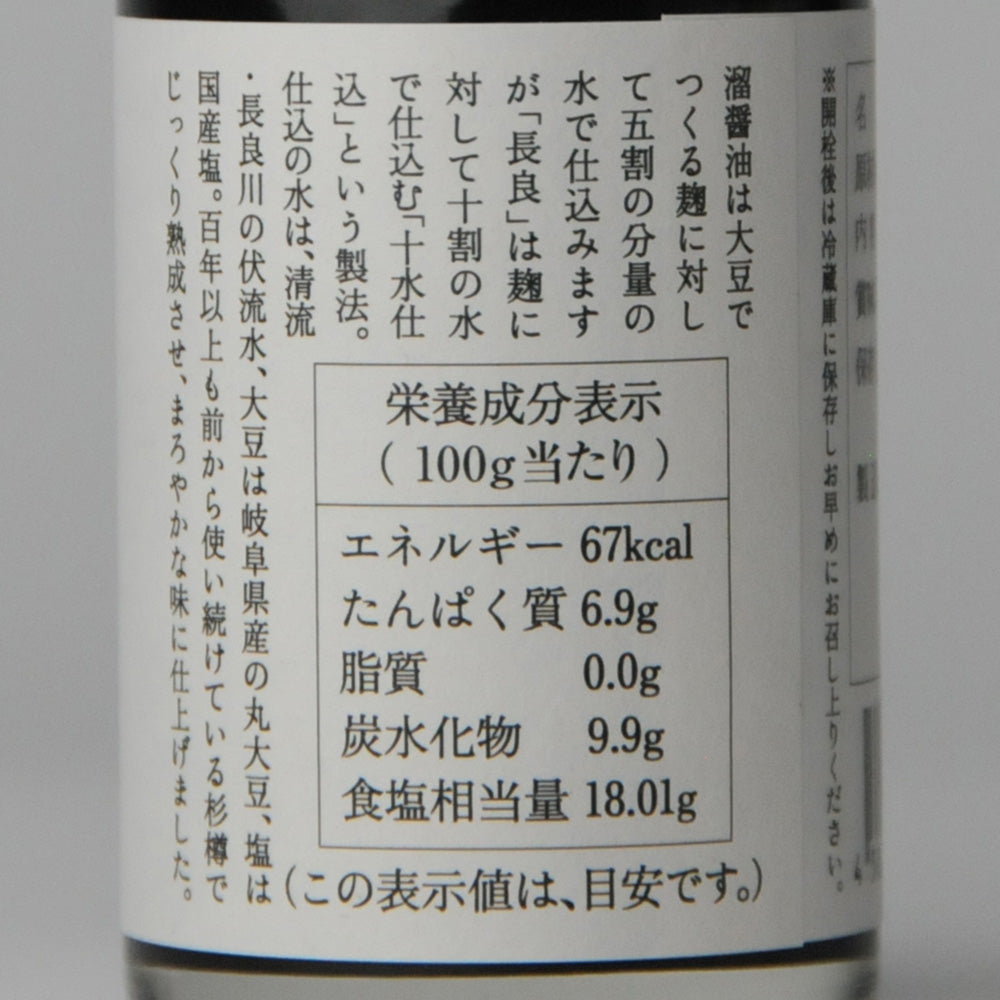

Tamotsu soy sauce is mainly produced and consumed in the Tokai region (Aichi, Gifu, and Mie), but its production method is different from that of the commonly available dark soy sauce.

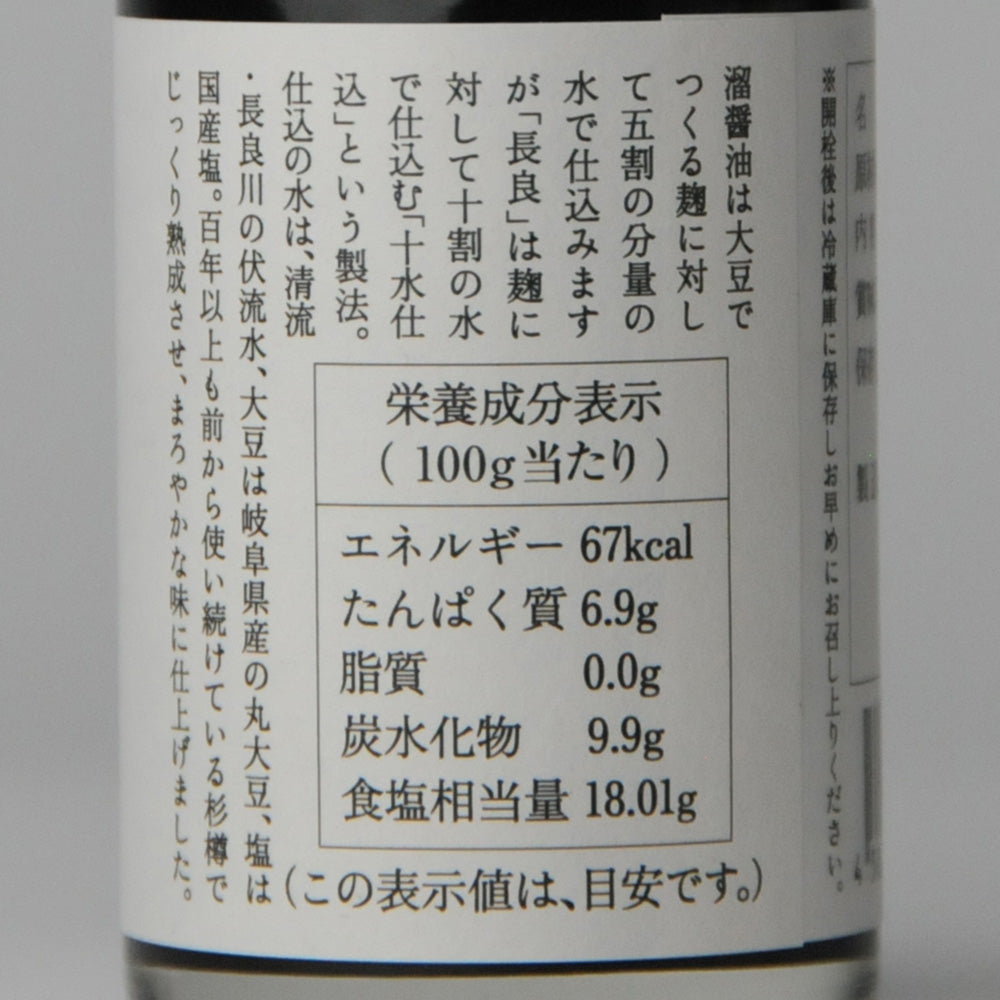

While regular dark soy sauce is made with 120% to 130% salt water relative to the amount of koji made from soybeans, wheat, etc., tamari soy sauce is made with 50% to 100% salt water. Since miso balls are made and weights are placed on top, it may be more similar to making miso than soy sauce.

Because tamari soy sauce uses less water, it cannot be stirred (the process of stirring the various flavors). For this reason, a cylindrical object called a "chimney" is inserted into the wooden barrel. There is a hole at the bottom of the chimney, which is where the soy sauce collects. Over the course of two years, the soy sauce that has accumulated inside the chimney is repeatedly scooped up with a long ladle and poured over a stone weight, a process known as "kumikake."

Raw pulling and pressing

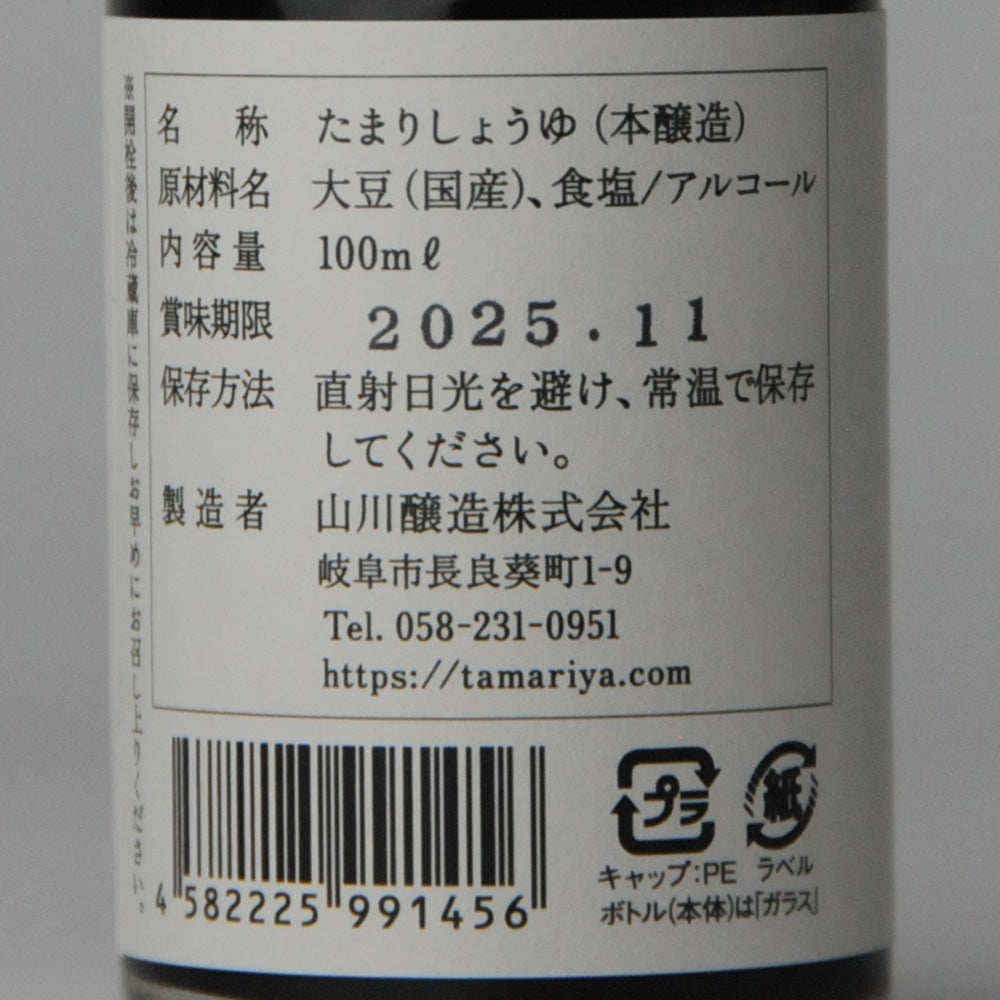

Yamakawa Brewery offers two types of gluten-free tamari soy sauce: "Nagara" and "Minobi." Both are aged for two years in wooden barrels and are made using a 10-water brewing method that uses only domestic soybeans and salt. The ingredients and process are exactly the same, but the main difference is the method of pressing: "raw" or "pressed."

The wooden barrels for tamari soy sauce have a spout at the bottom. "Namabiki" is the natural extraction of soy sauce that has accumulated at the bottom of the barrel through the spout, which takes over a year to extract, as it only drips out slowly. Once the namikibiki is complete, the brewer enters the barrel and digs out the hard, heavy moromi with a shovel. This moromi is unique to tamari soy sauce, and is called "miso" due to its low water content, but it is completely different from regular miso. The excavated moromi is sliced into slices a few millimeters thick using a "miso cutter," wrapped in thick cloth, and stacked before being slowly pressed. Squeezing the moromi carefully over time prevents the inclusion of impurities. It takes approximately two months to extract one barrel's worth of moromi.

Because of this process, the wooden barrels used to brew tamari soy sauce are shorter and wider than regular barrels, even though they have the same capacity. Furthermore, the barrel's side panels are designed to be about 1cm thicker than standard ones. When brewing, miso balls are placed in the barrel, a cloth is placed on top of them, and then a layer of stones is placed on top before the brine is poured in, which puts a lot of pressure on the barrel. The barrel needs to be strong enough to withstand that pressure.

Nagara is characterized by the clean, clear taste that only a freshly pressed soy sauce can offer. However, it still has the richness and deep aroma that is characteristic of tamari soy sauce. It's not too strong, yet not unsatisfying, and I think that this exquisite balance is the result of the fact that it's not pressed.

What purpose do you use alcohol for?

Some soy sauce labels list alcohol alongside soybeans and wheat. I often hear people say that soy sauce that contains alcohol is bad for you, but I don't think it's that simple.

In fact, I heard from Kanako, the fourth-generation owner of Yamakawa Brewery, that "Yamakawa Brewery sprays a very small amount of alcohol into the bottles when filling them to prevent mold." This is also clearly stated on Yamakawa Brewery's website. It may seem like a small thing at first glance, but it is important information for consumers.

Gentle tasting makes tuna even more delicious

Although both are tamari soy sauces from Yamakawa Brewery, Nagara has a milder flavor than Minobi, but still has a satisfying taste. Its excellent taste is perfectly complemented by marinated tuna rice bowls.

Marinate the rice in a 2.5:1:1 ratio of tamari soy sauce, mirin, and sake for 15 minutes to 1 hour. Even after 15 minutes, the rice has a rich flavor without being too salty, blending perfectly with the tuna. Marination for an hour will deepen the color, but the flavor of the sauce that soaks into the rice will be exceptional, and you'll be hooked.

Even leftover sashimi or affordable tuna can be enhanced with plenty of umami flavor with tamari soy sauce.

The mellow tamari soy sauce is also great with grilled mochi.

For those who want to enjoy grilled mochi simply with soy sauce, Nagara is recommended. The mellow umami and rich aroma of the soy sauce further enhance the flavor of the fragrant grilled mochi.

Choose options